『現代農業』2025年8月号 表紙

農家の声が届いていない!?

「令和の米騒動」が連日、メディアを騒がせています。アナウンサーやコメンテーターからも「米の適正価格」「消費者にも、生産者にも納得感のある価格」といった言葉が聞こえるようになりました。でも、生産者のリアルな声はお茶の間に届いているのか? 今、国民みんなが一番知りたいのは「農家の声」「農村の現実」かもしれません。じつは今年に入って、『現代農業』編集部にも直売所やネット産直をしている農家から、「秋から値段がどんどん上がってる。でも、今まで買い支えてくれたお客さんのことを思うと、大幅な値上げはしたくないんだけど……」といった電話がかかってくるようになりました。「農家が誇りを持って仕事をすれば、新たに『米づくりをやろう』という若者も増える。その人たちが子育てしながら暮らしていける値段が適正なんじゃないかな。その価格を知りたい」。そんな声に突き動かされて、今回の特集をつくりました。

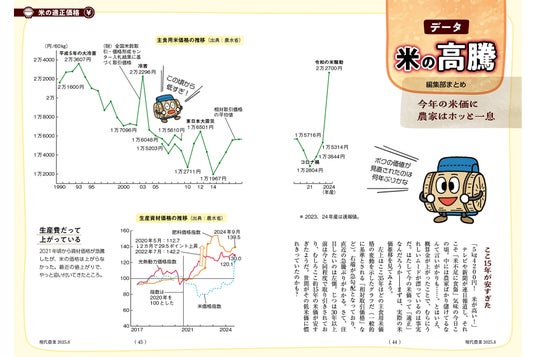

高騰というけれど、ここ20年が安すぎた

「5kg4000円台! 米が高い!」とよく報道されがちですが、少し長いスパンでこの35年ほどの米価(相対取引価格)の推移を振り返ってみると、じつは30年以上前は今と同じくらいです。むしろここ20年の米価が安すぎた。世間がその低米価に慣れきっていたのかもしれません。いっぽう農家は、この20年にわたる低米価をしのぎ、米づくりを続けてきました。とくに2021~22年は資材高騰が重なり、「時給10円」といわれる苦境を踏ん張ってきた。資材・燃料費が値上がりするなかで、5kg2000円ではもはや米をつくり続けられないのが現実です。では、適正価格はいくらなのか? そもそもお米の価格は地域の環境や条件、規模によっても変わります。稲作農家には平野部で100haを超える水田を担う大規模経営もあれば、中山間地で数十枚にも分かれた棚田を守る、数ha規模の小さい経営もある。そこから生まれるお米には、それぞれの経営に応じた適正価格がある。だから「一律にコレが適正価格というのは難しい」という声も聞こえてきます。

今後も稲作を持続していける「米の適正価格」とは?

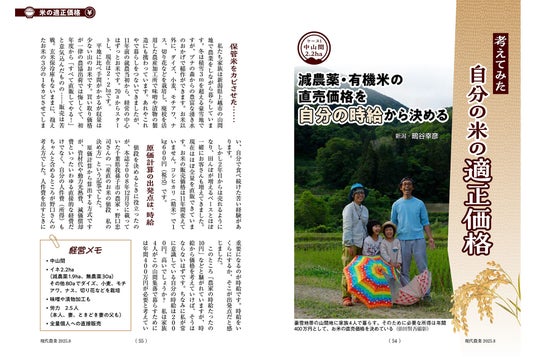

そこで、これまで誌面に登場してもらった約40名の農家へ緊急にアンケートを送り、地域の条件や販売方法などに応じた「わが家の適正価格」を考えてもらいました。その際、米づくりにかかった経費も具体的に計算してもらいました。みなさんは、自分で育てた農作物に値段をつけるとしたら、何を拠り所にするでしょう? 新潟の山間地に住む小規模農家の鴫谷幸彦さんは、まず家族4人が暮らしていける年収を400万円と定め、そのうえで「自分の時給」を考えて価格に反映させています。設定した時給は2000円。農作業に充てられる時間が年間2000時間ほどだからです。政府は規模拡大し、効率化して経営改善しろといいますが、時給から価格を積み上げていけば規模の大小は関係なし。「大規模化しなくても常に黒字」となります。ちなみに鴫谷さんが11年前に出した価格は白米1kg600円(玄米1俵3万2880円)でした。1年前までは高いと感じたかもしれませんが、今ではむしろお値頃感すらある価格。この間の米価高騰に際しても値上げはなし。価格に根拠があるからです。

そのほか、福島の薄井吉勝さんは、ご飯1杯の価格から逆算して「消費者に伝わりやすい適正価格」を提示してくれました。さらに、小規模農家でも続けていけるのが1俵2万4000円とする農家、有機米を販売経費込みで1俵4万8000円とする農家など、それぞれが「この価格なら続けられる」という考え方と根拠を示してくれました。

これらをもとに編集部で考察したところ、たとえば慣行栽培の場合、農家価格で1俵(60kg)2万~2万5000円、店頭価格では白米5kg約3300~4000円が適正といえそうです。

むらの内側から見た「米騒動」

特集では、殺到する注文や買いあさりへの対応に追われた直売所も運営する農家の話や、「88歳だけど、まだやめれんです」「やめれば、自分が消費者になっちゃう」と田んぼを荒らさず自家用米をつくり続けようという気持ちになっている高齢農家も登場します。「主食用米が高値でも地域の畜産農家のために飼料米はつくり続ける」と踏ん張る茨城の松崎栄一さんはこう言います。

「飼料米は去年から約2ha分を地元の若い畜産農家と契約し、残りをJAに出荷することにしました。『飼料が高くて大変なんだよね』といわれ、少しでも役に立てたらと思ったからです。同じ生産者なので、お互いさまですよね。助け助けられて生きていくんです。そのほうが人生楽しい! 主食用米が高値でもやめるつもりはありません」

むらの内側から見た米騒動。農村の現場と農家の気持ち、本音が見えてきます。

「商品としての米価」から「関係性の米価」へ

農家が、自分の米の価格に根拠を持てば、市場価格がどうなろうとブレることはない。かえって、消費者との信頼関係が深まっているという人も多かったのが印象的です。そもそも米価には2通りあります。ひとつは、相手が見えないまま市場任せに流れていく「商品としての米価」。もうひとつは、生産者と消費者が直接、あるいは流通関係者とともに納得・合意し、形成する「関係性の米価」。市場原理に任せた「商品としての米価」は、天候不順や、わずかな在庫の偏りで簡単に乱高下してしまうのが当たり前です。今回の米騒動もマスコミは誰が値を釣り上げたのかと犯人捜しに躍起になっています。しかし、「途中の誰かが悪い」というより、そもそも市場原理とはそういうものではないでしょうか。いっぽう「関係性の米価」は相場に左右されにくい。これだけ多くの国民がお米に関心を寄せている現在の状況は、相場だけでは決まらない「関係性の米価」を広げていくチャンスと捉えたい。そして、そのパイを太くしていくことが農家も消費者も幸せになる道だと思います。

もちろん生産する農家そのものが足りないという根本的な問題もあります。そのために所得補償などの制度的な支えも必要でしょう。それが農家を守り、地域を守り、田んぼとわれわれの主食を守ることにつながっていく。

生産者は食べる人のことを思い、消費者は育ててくれる人やその地域、田んぼのことを思う。そうして消費者と生産者がつながりながら育てていく「関係性の米価」。その先に、むらでは農家が減らない、都市では豊かな食を喜べる、そんな未来がきっとあるはずです。

『現代農業』8月号は、お近くの書店、またはネットショップよりお買い求めください。

★農業・食文化・教育・生活の書籍専門店「田舎の本屋さん」

https://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_54025004/

★Amazonリンク

定価:1100円(税込)

ISBN:ZASSI54025004

発売日:2025年7月4日(金)

発行:農文協

【お問い合わせ】

一般社団法人農山漁村文化協会〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田2丁目2-2

<本・電子書籍版のご注文に関して>

一般社団法人農山漁村文化協会 事務・読者係グループ

Tel. 048-233-9351

受付:月~金 9:00~16:00(土曜・祝日除く)

最新ニュース

食べる

見る・遊ぶ

暮らす・働く

学ぶ・知る

みん経トピックス

プレスリリース/埼玉県

浦和経済新聞を応援しています