さいたまで「祇園磐船竜神祭」 竜行列と伝統神事で地域とつながり20年

「祇園磐船竜神祭(ぎおんいわふねりゅうじんさい)」が5月4日、國昌寺(さいたま市緑区大崎)、武蔵国一宮氷川女體(にょたい)神社(宮本2)で開催され、地域住民やガイドツアー参加者などでにぎわった。主催は、武蔵国一宮氷川女體神社、さいたま竜神まつりの会。

2005(平成17)年の第1回以降、毎年5月4日に行われている同祭。「古来より続く氷川女體神社の神事『祇園磐船祭』と、同会が2001(平成13)年に企画した『見沼竜神まつり』を1つの祭りにまとめ、より地域を盛り上げてつながることのできる行事にしよう」と、先代の宮司・吉田孖則(しげのり)さんと、同神社の氏子総代で同会副会長を務める星野和央さんが意気投合したことをきっかけに始まり、今回で20年目を迎えた。3年前から、担ぎ手としてさいたま市立三室中学校の生徒が参加。地域の若手有志と子どもたちによる「子ども縁日」も昨年から行っている。

氷川女體神社は第10代崇神天皇の時代に創建。少なくとも鎌倉時代末期から「御船祭(みふねまつり)」「磐船祭」「祇園祭」と沼の干拓や時代の変化と共に形を変えながら、見沼の主である竜に神酒を供献(きょうけん)する神事を続けている。さいたま市PRキャラクター「つなが竜ヌゥ」は、同神社竜神の「子孫」という設定。同会は、浦和・与野・大宮の3市が合併してさいたま市が誕生した2000(平成12)年に結成。「『さいたま市』としてのイベントを作ろう」と、同年が辰(たつ)年だったことや「見沼の竜伝説」に着目し、市内各所で竜神パレードの開催を始めた。現在は国内だけでなく海外にも遠征し、来月6日には大阪・関西万博でのイベント出演も予定する。

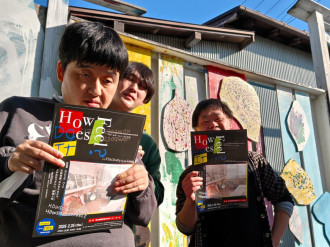

同祭は、氷川女體神社龍神社での「出立(しゅったつ)の儀」で始まる。担ぎ手となる約50人の中学生や参観者は禰宜(ねぎ)の吉田元則さんによる祈願を受けた後、「悪さをする竜を封じ込めた」という伝説の「開かずの門」が残る同寺に移動した。住職の篠田仁志(じんし)さんが「開門の儀」を行い、門が開くと2頭の竜が門をくぐり抜けて見沼田んぼへ出発。竜行列は、見沼田んぼのシンボル「龍神マルコ像」(NPO法人「エコ.エコ」制作)に立ち寄りながら、磐船祭祀(さいし)遺跡まで約1.5キロの距離を行進した。同遺跡では吉田律子宮司を中心に神事を執り行い、地域の小学生~大学生による巫女(みこ)舞などの奉納の後、竜を氷川女體神社境内に納めた。

平田利雄実行委員長は「近年は地元中学生が担ぎ手になってくれたり、『子ども縁日』の開催で家族連れの来場も増えたりして、地域の幅広い世代でにぎわうようになってきた。氷川女體神社の伝統ある神事と地域住民のつながりによるこの祭りを、『さいたま市の祭り』として広く知ってもらえるよう活動を続けていきたい」と意気込む。

竜の担ぎ手として初めて参加したという中学3年の女子生徒は「ただ担ぐだけかと思っていたが、後ろの人と高さやペースが合わないととても重くなり、思ったより楽ではなかった。見沼の自然や歴史を感じながら歩くことができて楽しかった」と振り返る。近隣在住の50代男性は「以前から知っていたが、見に来たのは今回が初めて。國昌寺の『開かずの門』の開門が見たくて来た。いい祭りだと思う。もっと知られるといい」と話していた。

特集

最新ニュース

学ぶ・知る

見る・遊ぶ

暮らす・働く

食べる

みん経トピックス

プレスリリース

浦和経済新聞を応援しています