埼玉りそな銀行さいたま研修センターで「認知症を知る」体験型ワークショップ

世界アルツハイマー月間「認知症世界の歩き方」ワークショップが9月19日、埼玉りそな銀行(さいたま市浦和区常盤7)さいたま研修センターで行われ、34人が参加した。

認知症のある人が生きる世界や見ている景色、抱えている心身の機能障害を理解することを目的とした同企画。認知症患者当事者と周りの人が互いに良い関係を築き(対話)、生活環境を改善する(デザイン)ための学びを深める。講師は、特定NPO法人「イシュープラスデザイン」の稲垣美帆さん。ワークショップは、書籍「認知症世界の歩き方・実践編」を基に、参加者が当事者の体験する世界を体験と対話を通じて理解し、関係づくりや生活環境改善の視点を学ぶ形式とした。

同社個人部の仲田英紀部長は「埼玉県は高齢化が進み、65歳以上の5人に1人が認知症を有する可能性があるとされる。認知症は本人だけでなく、家族や周囲の人にも関係してくる。地域の方の暮らしの安心に寄り添いたいとの思いから、世界アルツハイマー月間に合わせて今回の企画に至った」と説明する。

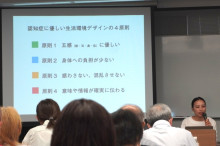

前半は、背景にある認知機能のトラブルを44の心身機能障害としてイラストで紹介。4つのカテゴリに分類し、14のストーリーに落とし込んだ「認知症の世界」の一部を体験するプログラムを行った。参加者は配布されたカードを手がかりに「なぜこの行動が起きたのか」を考えながら、他の参加者と意見を交換。対話の中で理解を深め、当事者の立場に立った想像力を育んだ。後半は、「フレンドリーな4原則」に基づき、20個のチェック項目に取り組むデザインワークを実施した。

参加した鴻巣市在住の60代女性は「ヘルパーの初任者研修で学んだ知識とは違い、前向きに考えることに驚いた。今回体感できたことで、認知症の人の見方が分かると、特別なことではないと感じられた」と話していた。

同社担当マネジャーの中澤まり恵さんは「コロナ禍ではオンラインで行ったこともあるが、今回は対面で体験型のワークを届けられ、参加者が積極的に参加してくれてうれしかった。満席で参加できなかった方もいたため、継続的な開催を前向きに検討したい」と話す。

稲垣さんは「認知症にはなりたくないと思う人が多い中で、偏見が根強い病気でもある。対話・想像力・デザインの力で認知症に優しい空間をつくることは、周囲や社会の人にも優しい影響を与えると考えている。参加者が、聴くときと話すときのメリハリをつけてくれていて、講師としてもやりやすい環境になった」と振り返る。